بقلم: د. أمين العايوز

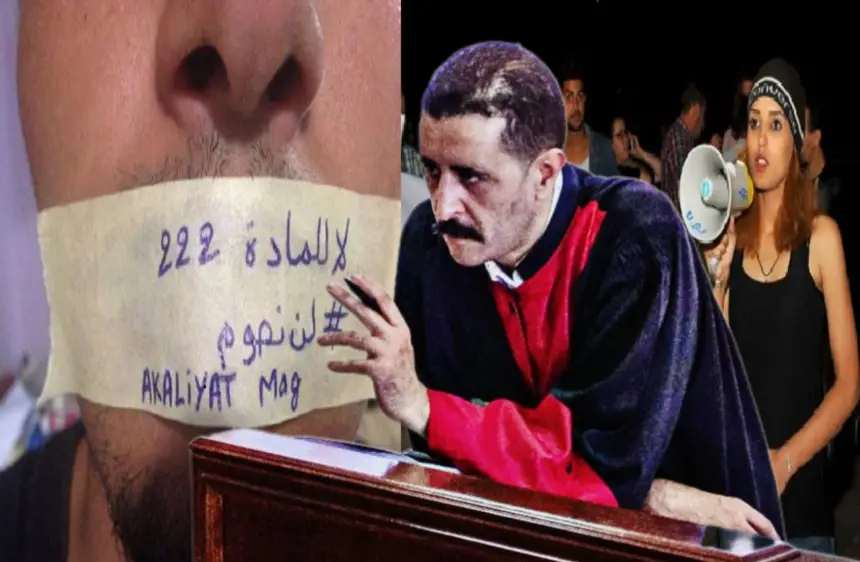

حين يُقرأ الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي قراءة سريعة، قد يبدو امتدادا مباشرا لقاعدة دينية تجرم الإفطار في نهار رمضان.

غير أن القراءة المتأنية، التي تستحضر المعطيات الفقهية والتاريخية والسوسيولوجية، تكشف أن النص لا يحرس عقيدة بقدر ما ينظم الفضاء العام داخل مجتمع يمنح لرمضان قدسية جماعية كثيفة. فالمسألة لا تتعلق بتجريم سلوك فردي، بل بضبط أثره العلني عندما يمس النظام الرمزي المشترك. ينص الفصل 222 على معاقبة من يُعرف باعتناقه الإسلام إذا تجاهر بالإفطار في نهار رمضان دون عذر شرعي.

والعنصر الحاسم هنا هو العلنية، لأن تدخل القانون لا ينصب على الفعل في ذاته داخل المجال الخاص، بل على تحوله إلى خرق ظاهر للانسجام الجماعي داخل الفضاء العام. فالمجال الخاص يظل بمنأى عن التجريم، بينما يخضع المجال العمومي لمقتضيات الحفاظ على التوازن الرمزي للمجتمع.

هذا التمييز يقود إلى مفارقة فقهية دقيقة: إذ لا نجد في النصوص الإسلامية عقوبة دنيوية محددة لمن أفطر في رمضان. فالإفطار بغير عذر يُعد ذنباً دينياً يُعالج بالتوبة والقضاء والكفارة، ويظل ضمن نطاق العلاقة الفردية بين الإنسان وربه. ويُدرج الفقهاء هذه المسألة ضمن مجال التعزير، أي السلطة التقديرية المرتبطة بالمصلحة العامة، لا ضمن الحدود الشرعية الثابتة. هنا يبرز الفرق بين منطق الشريعة الذي يترك المسألة لضمير الفرد، ومنطق القانون الذي يتدخل لتنظيم أثرها العلني على الجماعة.

غير أن فهم هذا الانتقال من المجال الفردي إلى المجال العمومي يقتضي استحضار البنية الثقافية للمجتمع المغربي. فرمضان في المغرب ليس مجرد زمن عبادي، بل مؤسسة اجتماعية تعيد تشكيل إيقاع الحياة اليومية، وتعزز التضامن الأسري، وتعيد ترتيب الزمن الاقتصادي والاجتماعي. تتغير ساعات العمل، تمتلئ المساجد، تنتعش الأسواق الليلية، وتتحول مائدة الإفطار إلى فضاء للتكافل وإعادة إنتاج الروابط العائلية. وفي بعض المناطق يُلقَّب الشهر بـ«سيد رمضان»، في دلالة رمزية تُضفي عليه سلطة روحية واجتماعية تتجاوز الزمن إلى نوع من السيادة الرمزية.

ولا تقف هذه القداسة عند حدود الممارسة الدينية، بل تمتد داخل المتخيل الشعبي والذاكرة الشفوية إلى تمثلات رمزية قوية تمنح الشهر طابعاً خاصاً. ففي بعض المناطق، يتداول الناس قصصاً وتحذيرات شفوية مفادها أن من يجاهر بالإفطار قد تصيبه “لعنة” قبل حلول رمضان الموالي، أو أنه قد يتعرض لسلسلة من المصائب أو فقدان البركة في الرزق والصحة. وتُروى حكايات عن أشخاص أفطروا علناً ثم لحقت بهم حوادث أو انتكاسات تُفسَّر بوصفها عقاباً غيبياً. كما يمتد هذا الموروث إلى معتقدات اجتماعية متداولة، من قبيل القول بضرورة التوقف عن شرب الخمر أربعين يوماً قبل رمضان استعداداً لدخول الزمن المبارك، وهو تصور لا يستند إلى أصل شرعي محدد ولا إلى أساس علمي، بل يعكس تداخلاً بين القيم الدينية والتمثلات الشعبية حول الطهارة والاستعداد للزمن المقدس. هذه السرديات والمعتقدات تنتمي إلى التدين الشعبي الذي يعزز الامتثال للقيم الجماعية عبر الخيال الرمزي والخوف الأخلاقي.

ويصف علم الاجتماع هذا النمط من الاعتقاد بالعقوبة الرمزية، حيث تُربط مخالفة القيم الجماعية بعواقب قدرية، مما يحول الخرق إلى مخاطرة وجودية في المخيال الجماعي. وعندما يُعتقد أن الزمن نفسه مبارك وأن البركة تتكثف خلاله، يصبح انتهاكه علناً اعتداءً على نظام أخلاقي كوني، لا مجرد مخالفة فردية. هنا يلتقي الإيمان الشعبي بالحاجة إلى حماية الانسجام الجماعي، ويتحول الصوم إلى علامة انتماء اجتماعي بقدر ما هو ممارسة دينية.

غير أن إدراك الوظيفة القانونية لهذا المقتضى يظل ناقصاً دون العودة إلى السياق التاريخي الذي تبلورت فيه صيغته الحديثة خلال فترة الحماية الفرنسية. فقد اعتمدت الإدارة الاستعمارية سياسة تقوم على الحفاظ على الاستقرار عبر مراعاة الأعراف والبنيات الثقافية المحلية بدل تفكيكها. لم يكن الهدف فرض منظومة قيمية جديدة، بل إدارة التعايش داخل مجتمع تُشكّل فيه المرجعية الدينية والعادات الجماعية إطاراً ناظماً للحياة اليومية.

في هذا السياق، كان الوجود الأوروبي — وخاصة الفرنسي — يتكوّن من إداريين وعسكريين ومستقرين لا يشاركون السكان المحليين الإيقاع الرمضاني للحياة اليومية. كانت المطاعم والحانات والأندية الأوروبية تشتغل نهاراً بشكل عادي داخل الأحياء الخاصة بهم، غير أن انتقال هذه الممارسات إلى الفضاءات المشتركة أو المختلطة كان يُنظر إليه كعامل محتمل للاحتكاك الثقافي والاستفزاز الرمزي. لذلك، سعت سلطات الحماية إلى تنظيم المجال العام بما يقلل من التوتر ويحافظ على السلم الاجتماعي، فكان ضبط المجاهرة بالإفطار جزءاً من إدارة التعايش داخل فضاء متعدد المرجعيات، لا تبنياً لقاعدة لاهوتية.

كما ينسجم هذا التوجه مع ما عُرف في السياسة الاستعمارية الفرنسية بسياسة «احترام العادات والمؤسسات المحلية»، التي هدفت إلى الحكم عبر البنيات الاجتماعية القائمة لضمان الاستقرار. وقد انعكس ذلك في مجالات القضاء الشرعي، وتنظيم الشأن الديني، وحماية الأعراف ذات الحساسية الجماعية. ومن هذا المنظور، يمكن فهم تجريم المجاهرة بالإفطار باعتباره تدبيراً إدارياً لضبط التوازن الرمزي داخل مجتمع متماسك حول زمن مقدس، أكثر من كونه تشريعاً دينياً في جوهره.

ومع الاستقلال، اندمج هذا التنظيم في المنظومة القانونية الوطنية، وأُعيد تأويله ضمن سياق الدولة الحديثة بوصفه أداة لحماية النظام العام والانسجام الاجتماعي. وهكذا انتقل النص من سياق إدارة التعايش الاستعماري إلى سياق حماية التوازن الرمزي داخل الدولة الوطنية.

وفي ضوء الاتجاهات المعاصرة في السياسة الجنائية، يلاحظ أن نطاق التجريم يميل عالمياً إلى الانكماش لصالح الأفعال التي تُلحق ضرراً ملموساً بالغير. وقد عبّرت الفلسفة الجنائية الحديثة عن هذا التوجه عبر «مبدأ الضرر» الذي يجعل من وجود متضرر حقيقي شرطاً أساسياً لتبرير تدخل القانون الجنائي. ومن زاوية علم الضحية، فإن تحديد المتضرر ليس مسألة شكلية، بل عنصر تأسيسي لفهم معنى الجريمة ووظيفة العقاب، إذ يفترض المنطق الجنائي الحديث أن التجريم يجد مشروعيته في حماية حق معتدى عليه أو درء ضرر يمكن تعيينه.

وفي هذا السياق المقارن، تكشف المقاربة الشرعية الإسلامية دقةً مفهومية لافتة؛ فالإفطار في رمضان بغير عذر، رغم اعتباره مخالفة دينية، لم يُرتَّب عليه جزاء دنيوي محدد، ولم يُدرج ضمن الجرائم التي تستوجب عقوبة قضائية، بل اعتُبر ذنباً يُعالج في إطار العلاقة الفردية بين الإنسان وربه عبر التوبة والقضاء والكفارة. وبذلك ميّزت الشريعة بين ما يشكل اعتداءً على حقوق الغير أو النظام العام فيستوجب تدخلاً زجرياً، وبين ما يبقى في دائرة المسؤولية الأخلاقية والدينية. وتعكس هذه التفرقة فهماً مبكراً لمعيار الضرر، حيث لا يتحول السلوك إلى جريمة بالمعنى الزجري إلا عندما يتجاوز أثره الذات ليصيب حقاً أو مصلحة محمية.

غير أن التحليل الضحيّاتي يبيّن أن الضحية في بعض الجرائم لا تكون شخصاً محدداً، بل قد تتمثل في مصلحة جماعية أو نظام عام ترى الجماعة أن المساس به يُحدث ضرراً يتجاوز الأفراد. فالقانون الجنائي لا يحمي الأشخاص فحسب، بل يحمي أيضاً الطمأنينة العامة والاستقرار الاجتماعي والثقة في المؤسسات. وتقدم التشريعات المقارنة أمثلة واضحة على هذا النمط من الجرائم: فجرائم تزوير العملة تمس الثقة العامة في النظام النقدي، والغش الضريبي يضر بالعدالة الجبائية وبقدرة الدولة على تمويل الخدمات العمومية، كما أن الأفعال التي تُخل بالأمن العام تهدد الطمأنينة الجماعية حتى في غياب متضرر فردي محدد. في هذه الحالات، يُفترض وجود ضحية جماعية اعتبارية، ويؤسس هذا الافتراض لما يُعرف بالحق العام في العقاب، حيث تمارس الدولة سلطة الزجر باسم المجتمع.

انطلاقاً من هذا التصور، يمكن إدراج النقاش حول المجاهرة بالإفطار ضمن فئة الأفعال التي يُفترض — من منظور معيّن — أنها قد تمس الانسجام الجماعي أو النظام الرمزي المشترك. غير أن هذا الافتراض لا يحظى بإجماع مطلق، ويظل موضوعاً قابلاً للتأويل. فثمة فرضية ترى أن المجاهرة بالإفطار قد تُفهم داخل مجتمع يمنح لرمضان قدسية جماعية بوصفها استفزازاً رمزيا يخل بالإيقاع الاجتماعي ويولد توتراً داخل الفضاء المشترك. وفي المقابل، تذهب فرضية أخرى إلى أن أثر هذا السلوك يظل محدوداً وفردياً، وأن فكرة الضرر الجماعي قد تكون نتاج تصور ثقافي أكثر منها نتيجة ضرر اجتماعي ملموس.

لفهم هاتين الفرضيتين، ينبغي استحضار الخصوصية المغربية في علاقتها بشهر رمضان. فهذا الشهر لا يُختزل في كونه عبادة فردية، بل يشكل زمناً اجتماعياً مميزاً تتغير خلاله أنماط العيش والإيقاعات اليومية وتتعزز فيه قيم التضامن والاندماج الجماعي. في هذا السياق، قد يُنظر إلى خرق الإيقاع الرمضاني العلني بوصفه خروجا عن نسق جماعي مؤقت يعيد تنظيم الحياة المشتركة. ومع ذلك، يبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كان هذا الخروج يشكل ضرراً فعلياً يستوجب التجريم، أم أنه مجرد اختلاف سلوكي داخل فضاء اجتماعي متغير.

وهكذا يعمل النص عند تقاطع طبقات متعددة: الدين باعتباره مرجعية روحية، والثقافة الشعبية كمخزون رمزي، والذاكرة التاريخية التي صاغت آليات تنظيم التعايش، ثم القانون بوصفه أداة لضبط الفضاء العام. فالقانون لا يعاقب الإفطار بوصفه معصية، بل يعاقب المجاهرة به بوصفها خرقاً لنظام رمزي يشكل جزءاً من الهوية الجماعية.

واللافت أن الامتثال هنا لا ينتج عن مصدر واحد للسلطة؛ بل يتشكل من تفاعل العقيدة الدينية، والوصم الاجتماعي، والاعتقاد الشعبي بالعقوبة الغيبية، والذاكرة التاريخية، والجزاء القانوني. هذه الطبقات المتراكبة تجعل من رمضان في المغرب زمناً تتشابك فيه الروحانية بالهوية، والطقس بالنظام الاجتماعي، والخيال الجمعي بالقانون.

وهكذا يظهر الفصل 222 ليس كنص ديني في جوهره، بل كآلية قانونية تعكس العلاقة العميقة التي تربط المغاربة برمضان؛ حيث يتحول الزمن المقدس إلى عنصر من عناصر النظام العام، وتصبح حمايته حمايةً للتماسك الرمزي الذي يعيد إنتاج الجماعة وهويتها عاماً بعد عام.

غير أن هذا التصور يفتح أفقاً إشكالياً يتجاوز الوصف إلى التساؤل: إلى أي حد ينسجم هذا المقتضى مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حرية المعتقد وحرية الممارسة الدينية كما تقرها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان؟ وهل يُعد تجريم المجاهرة بالإفطار تقييداً لحرية الضمير والتعبير عن القناعة الدينية، أم أنه يدخل ضمن هامش التقدير الذي تملكه الدول لحماية النظام العام والانسجام الاجتماعي؟ ثم إلى أي مدى يمكن النظر إلى هذه الجريمة، من منظور فلسفة التجريم وعلم الضحية، باعتبارها «جريمة بلا ضحية» في ظاهرها، لكنها تقوم على افتراض ضرر رمزي يصيب الجماعة؟ وهل يكفي هذا الضرر المفترض لتبرير العقاب، أم أن تطور الفكر الجنائي الحديث يتجه نحو ربط التجريم بضرر ملموس محدد يمكن تعيينه؟

بين كونية الحقوق وخصوصية السياقات، وبين حرية الفرد وتماسك الجماعة، يظل الفصل 222 مجالاً مفتوحاً لنقاش فلسفي-قانوني عميق حول معيار الضرر، وحدود الحق العام في العقاب، والدور الذي يلعبه تصور “الضحية” — الفردية أو الجماعية — في تحديد ما إذا كان السلوك يستحق أن يُدرج ضمن دائرة التجريم داخل مجتمع يتغير باستمرار دون أن يفقد ذاكرته الرمزية.

_1771619097.webp)