التعليم بين الهدم والبناء

عادل اعياشي

يعتبر التعليم المحرك الأساسي لتقدم المجتمعات، وأرضية بالغة الحساسية تؤسس لبناء صرح التقدم بسواعد المتعلمين، فكلما كان التعليم قويا كلما انعكس بشكل ايجابي على معدلات التنمية الاجتماعية وعلى الوضعية الداخلية والخارجية للبلاد. يقال إذا أردت أن تهدم مجتمعا فاهدم التعليم، وإذا أردت أن تبني مجتمعا فأقم التعليم.

يعيش المغرب اليوم أزمة تعليمية خانقة تتفاقم يوما بعد آخر، بدءا من جملة الصعوبات التي تعرفها عملية تعميم المادة التعليمية على كامل التراب الوطني، نهاية بفشل المناهج نفسها وتراجع جودتها وعجزها على تحقيق الأهداف وتأهيل النشء، فكيف يمكن الخروج من هذه الأزمة التي استعصت على الكثير من الاستراتيجيات والمخططات الهادفة لحل لغزها وفك شفرتها؟ وهل حان الوقت للتخلص نهائيا من سياسة التقليد والتبعية لكل ما هو أجنبي بما في ذلك تقليد المناهج الدراسية الأوروبية والأمريكية؟ ومتى ستُفرض الشخصية التعليمية في الوطن العربي مجردةً من أي استنساخ أو إعادة عمياء لتجارب الآخرين؟

إن أيّ خطة لإصلاح منظومة التعليم يجب أن تكون نابعةً من شعور بالمسؤولية والجرأة في طرح مكامن الخلل ومواطن الضعف، ومن إحساسٍ بالغيرة على جيل قادمٍ من المنتظر أن يأخذ زمام الأمور وان يرسم معالمَ المستقبل، فالتعليم ليس بالميدان الذي تُستكشفُ خباياهُ بسهوله، إنه وسطٌ حساسٌ ينبغي على كل قرار يخصهُ أن يكون مدروس العواقب بدقة، وان يحافظ على الثوابت والمكتسبات المحققة، وأن يعلم مهندسوه أنهم يتعاملون مع مشروع أمة وليس مع مجرد أرقام جامدة.

إن الاعتماد على عنصر الكم في تقييم الرصيد المعرفي المقدم للتلميذ أو الطالب لهو خطأٌ فادحٌ ينضاف إلى سياسات التدبير الفاشلة، فكثرة الكتب والمراجع المدرسية ومجلدات التمارين ودفاتر التحاضير وما إلى ذلك كل هذه الأشياء لا تعكس جودة المنتوج التعليمي بل تخلق جوّاً من الإرباك يشعر فيه طالب العلم بعبءٍ ثقيلٍ يُنهكُ تركيزه ويُتعب ذهنه، ولو قِيسَ التعليم بهذا المعيار لما وُجدت المدارس، ولكانت المكتبات أفضل مقر للدراسة وأشملها لدروب العلمِ ومناهلِ المعرفة، فالعمل على تبسيط المناهج التعليمية وتخفيفها وإرفاقها بأنشطة فكرية ورياضية حرة وجعلها أقرب للمتعلم ليُحبذها ويربط معها علاقةَ ثقةٍ وصداقةٍ تستمرُ معه طوال حياته الدراسية لَأمرٌ جوهري لمحو الصورة المخيفة للمدرسة من أذهان المقبلين على طلب العلم، والتي تؤثر سلبا على درجة استيعابهم للدروس وقد تؤثر أيضا في نفسيتهم على المدى البعيد.

إن حصيلة الإبداع والاكتشاف ما تزال محدودة في المغرب لأسباب يعرفها القاصي والداني، اللهم بعض الطفرات التي تلمع من حين لآخر بمجهودات شخصية بحتة، ولو شارك كل فرد مغربي طواعيةً من منطلق الغيرة على الوطن بدرهم واحد لخصصنا ميزانية ضخمة للبحث العلمي دون اتكال على أحد أو جهة، ولعادت هذه المبادرة بالنفع على جل القطاعات الحيوية خصوصا إذا ذهبت العائدات إلى أيادي أمينة، فالبحث العلمي يبقى ركيزة أساسية من ركائز التقدم، وما نشهده اليوم من تطور مكوكي للدول الصناعية الكبرى لم يكن ليحدث لولا الدعم الكبير الذي يلقاه البحث العلمي هناك على جميع المستويات، فمن الضروري إذن أمام هذه الحالة المتردية بذلَ جهود حثيثة لتعزيز وتفعيل البحث العلمي في مجالاته المختلفة، وتمكين الأساتذة على اختلاف درجاتهم من مزاولته بأريحية وتشجيعهم على نشر أعمالهم وعدم تقييدهم بمقررات دراسية طويلة ومنهكة، فالأستاذ الذي يظل حبيس منهجٍ فقيرٍ لسنوات عديدة ولا يبادر بصفة شخصية أو يعجز عن مواكبة التغيرات المتسارعة التي تطرأ على المجالات العلمية والتقنية وغيرها، لن يستطيع بأي حال من الأحوال أن يقدم منتوجا تعليميا مسايرا لمستجدات العصر ومتطلباته، وهذا ما يفسر صعوبة اندماج الشباب اليوم في المجالات التطبيقية التي تطغى بقوة على سوق الشغل، وللإشارة فإن البحث العلمي لا يقتصر على رجل التعليم فقط، بل نحتاج إلى أن ننمي ملكة البحث أيضا لدى الأطفال والمراهقين اعتبارا لما يقدمه من تنشيط للذاكرة وتحفيز على المبادرة الفردية والجماعية، كما أن الوصول إلى المعلومة بعد مشقة البحث يساعد على ترسخها في الذهن إلى الأبد، مع إتاحة الفرصة أمامهم لتقديم نتائجهم في شكل عروض شفوية مما سيساهم في بناء شخصيتهم وتعودهم تدريجيا الاعتماد على أنفسهم،

خصوصا إذا ساد جو من الاستفادة العامة والمناقشة البناءة المثمرة تحت أنظار وتأطير الأستاذ الذي يلعب دور الموجه والمشرف الرئيسي على التعليم وليس ما يروج من أدوار مجهولة وغريبة باتت تطفو على الساحة التعليمية الوطنية.

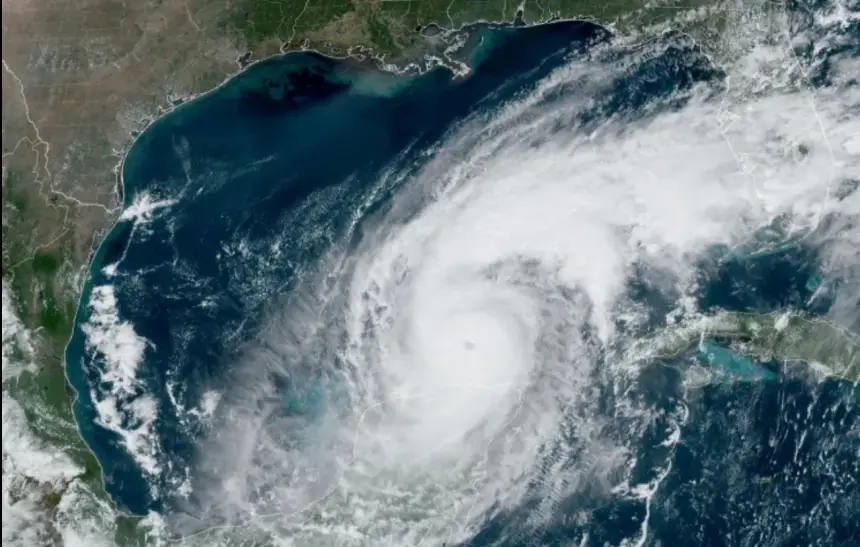

إن إشكالية التعليم لا تنحصر فقط في المناهج كما يظن الكثيرون، بل ترتبط ارتباطا وثيقا بالعديد من العقبات الاقتصادية والاجتماعية التي تفرض نفسها بقوة في وجه تجاوز هذه الظرفية التعليمية الصعبة، مما يتطلب أولا البدء بإصلاحها وتقويمها عاجلا، فلا تعليم دون اقتصاد قوي ينعكس على الحياة اليومية، ولا تعليم دون وعي اجتماعي يُربىّ ويُنمّى بطريقة علمية من أول مدرسة يلجها الإنسان وهي الأسرة، ولا تعليم في ظل بنية تحتية هشة تفصل الشمال عن الجنوب والشرق عن الغرب وتخلق حالة من غياب التجانس والارتباط بين المناطق الحضرية والنائية، فالذي لا يملك حذاءً يقيه برد الشتاء لسنا بحاجة إلى أن نخبره كيف صعد الإنسان القمر، ولا كيف يقضي الأمريكان عطلتهم الصيفية، ولا كيف صارت فلانة عارضة أزياء، ولا علان بطلا لسباق السيارات، علينا أن نُحبّبهُ أولا في الأرض التي بدأ يفقدُ الأمل فيها وأصبحت علاقتُه بها تُنخرُ شيئا فشيئا، مما يجعل الهجرة والالتحاق بالمدينة من أولى أولوياته معتقدا أنها مفتاح النجاح وملاذ النجاة، لكنه سرعان ما يصطدم بعالم آخر أكثر مرارة، علينا أن نشجع ثقته بنفسه ليُطور مثلا أساليبَ عيشٍ جديدة، ويتعامل مع حاجياته بدرايةٍ وذكاء، فيعيد البسمة لأرضه القاحلة ويبدع تقنيات بسيطة للزراعة والري، وذلك اعتمادا على دعمٍ مالي قار من الجهات المعنية، وتوجيهٍ دراسي مناسب ومُركّز يأخذ بعين الاعتبار الخصائص الديمغرافية لتلك المناطق، فتُوطَّدُ علاقتُه بالأرض وتُفتَحُ شهيتُه للتعلّم.

إن انتشار نسبة الأمية في المناطق النائية بين الأسر الفقيرة المنعزلة عن العالم الخارجي أحد الأسباب الرئيسية في ازدياد ظاهرة الهدر المدرسي، وذلك لعدم تقديرهم لقيمة التمدرس ولمكانة طلب العلم في نهضة المجتمعات، إضافة إلى عدم وجود رؤية جادة من شأنها أن تنتشل هذه الشريحة من براثين الإهمال والنسيان، ومن أنياب الجهل والانحراف، وأن تضمن لها مستلزمات الحياة الضرورية، ناهيك عن غياب الحملات التوجيهية والقوافل التحسيسية من الواجهة بل وانعدامها في هذا الإطار.

عندما يُنظرُ إلى العلم على أنه وسيلةٌ لبلوغ الأهداف المبيَّتة واعتلاء المناصب المُبهرة حينها يفقدُ قيمتَه، وينسلخُ من غايتِه، ويصاحبُه الركود والابتذال، وهذا ما يعيشه تعليمنا اليوم، لأن الوسيلة من الممكن أن تُستعملَ في غير سياقها الطبيعي السليم، كما يمكن أن

يشوبها انحرافٌ وخروجٌ عن المألوف أو تزويرٌ وغشٌّ و ما إلى ذلك، وهي أداةٌ منحصرةٌ في الزمان والمكان يتم التخلص منها أو إهمالُها بمجرّد أداءِ وظيفتها على أكملِ وجه، أما غايةُ العلم فلا حدودَ تجمعُها ولا دوافعَ توقفها ولا يُنتظر منها جاهٌ ولا سلطةٌ بقدرِ ما تتوقُ إلى تنوير العقل، وتهذيبِ النفس، وخدمةِ البشرية جمعاء، وبالتالي فهي رسالةٌ أبدية، تَفنى فيها الأعمار، وتُقطعُ لأجلها الأميال، ولا يسأم من الشرب من عيْنها المِعطاءةِ طالبُ علم.

أمامنا حِملٌ ثقيلٌ علينا تجاوُزَه أولا قبل أن نخطوَ الخطوة الأولى في طريق إصلاح التعليم بالمعنى الحقيقي للإصلاح، حملٌ مليء بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية غاية في الصعوبة، علينا أن نوقّع قطيعةً أبديةً مع تلك الاستراتيجيات المُكلّفة التي تدخل في نطاق الحلول الترقيعية المؤقتة من أجل تغيير بعض الأرقام الإحصائية حتى تبدوَ صورتنا أكثر لُطفاً أمام المنتظم الدولي.

لماذا ندرس؟ وهل تنظيم العملية التعليمية على هذا النحو أعطى أكله؟ وهل أفاد العلم أو المتعلم؟ أو كلاهما؟ أو لم يفد أي طرف منهما؟ وهل نتعلم فقط من أجل العمل حتى ولو كان بعيدا كل البعد عما تعلمناه؟ هل يقاس المستقبل بالحظ؟ أم بجودة ما تلقيناه من علم؟ أم بمستوى ما وصلنا إليه في الدراسة؟ ماذا لو كان الحظ عاثرا هل ستضيع سنوات الدراسة هباء منثورا؟ وهل سنلوم الحظ في هذه الحالة أم سنلوم أنفسنا أم المنظومة التعليمية هي الملامة؟ هي مجموعة من الأسئلة وغيرها كثير، تحيلنا إلى وضع إشكالية التعليم في قالب فلسفي اجتماعي محض، ومناقشتها من أبعاد مختلفة انطلاقا من خصائص مجتمعنا ومرجعياته وليس من منطلق مستورد من الخارج. نحن نواجه فعلا مشاكل جمة في التسيير التربوي والإداري ونقص حاد في الموارد البشرية المؤهلة وقلة التجهيزات التعليمية من مدارس وجامعات وتردي أحوالها خصوصا في العالم القروي وما إلى ذلك، لكن الإشكالية الأكبر تكمن في العقلية المغربية التي تراجعت فتراجع معها كل شيء، نحن بحاجة إلى رؤية فلسفية إصلاحية نعيد بها بناء الإنسان المغربي بناء جوهريا خالصا ثم ستحل كل المشاكل بعد ذلك بشكل تلقائي، علينا أن نقف لحظة للتأمل ومراجعة الذات حتى ولو كلفنا ذلك التأخر عن ركب التقدم، هناك مفاهيم كثيرة يجب أن يُنفضُ عنها الغبار وتَأخذَ نصيبها من الاهتمام، لا يقتصر حديثنا فقط على البطاطس والبصل والسمك.. بل يجب أن نتعداه إلى النبش، من مثقفي المجتمع خاصة، في مفاهيم مثل التربية والسلوك والمواطنة والأخلاق والمسؤولية وإعادة تأويلها ثم العمل على تأسيسها في الأجيال الصاعدة حتى نعي قيمتنا و المغزى من وجودنا، فجيل الستينات والسبعينات مثلا لا يمكن مقارنة ثقافته ووعيه مع جيلنا

هذا جيل القرن الواحد والعشرون، هناك فرق شاسع يتجلى حتى في طريقة الكلام واللباس وميول الكتابة والقراءة، نحن في تحدي اكبر أمام أنفسنا، فلو شيدنا ألاف المدارس وآلاف الجامعات، واتينا بالمسيرين الأكفاء من كل مكان دون أن نملك ثروة بشرية راقية فكأننا نفرغ الماء في قدح مثقوب، أو كأننا نقيم الجدران ونهيئ أثاث بيت قائم أصلا على أساس مغشوش فيكون مصيره السقوط في يوم من الأيام.